Blätterleser

installation

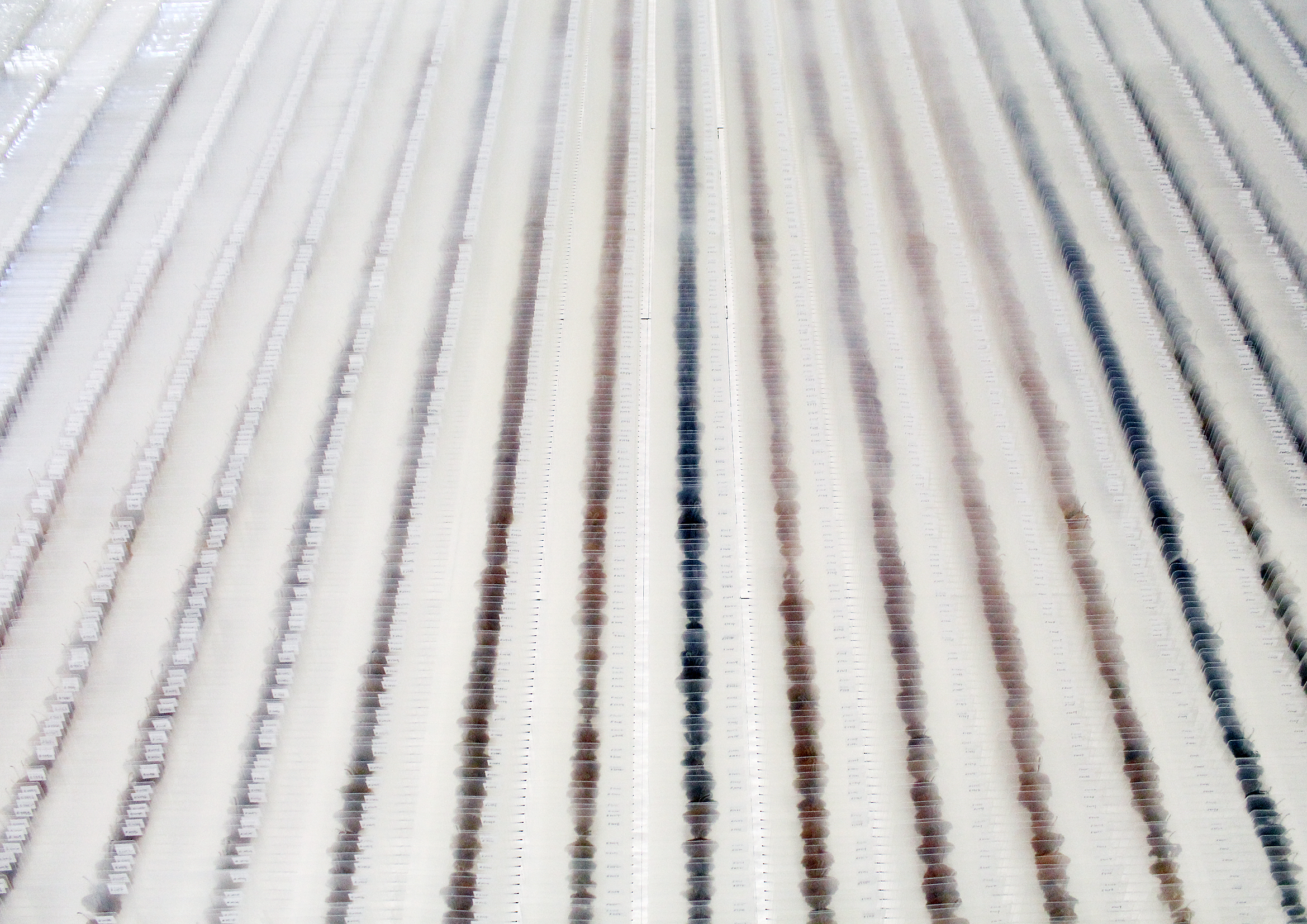

20,000 leaves from a birch tree, laminating foil, MDF wood, print on paper with frame

2013 — 2015

installation

20,000 leaves from a birch tree, laminating foil, MDF wood, print on paper with frame

2013 — 2015

Exhibition Views

Exhibition Viewsstädtische galerie villingen-schwenningen

2015

Exhibition Views

Galerie Kiosk 24, Herford

2021

Ährenleserinnen und Blätterleser

Ährenleserinnen und Blätterleserphotography

75x100 cm

2015

statement

(DE)In dem

Projekt „Blätterleser“ wurde experimentiert, was für eine Bindung oder Resonanz

zwischen einem Menschen und einem Baum entstehen kann. Vor 9 Jahren konnte ich

aus dem Fenster meiner Wohnung einen Baum betrachten. Wegen der Kälte hatten

schon andere Bäume um diesen Baum herum ihre Blätter verloren, aber dieser Baum

hatte seine noch, weswegen ich meinen Blick davon nicht abwenden konnte. Mit

der Zeit begann ich dem Baum meine inneren Gedanken auszuschütten und war

fasziniert davon, dass er mir, ohne eine Antwort zu geben, stets seine Arbeit

als ein Baum leistete.

Damals hatte ich mich auch sehr bemüht, von dem Druck über neue künstlerische Erschaffungen loszuwerden. Gleichzeitig brauchte dringend etwas, um mich von meinen Schuldgefühlen abzulenken. Bis zum Frühling das Jahr darauf hatte ich den gesamten Ablauf von dem Baum, wie er seine Blätter verliert und wieder Neue blüht, beobachtet und protokolliert, fing dann an, ihren Spuren nachzugehen und sie aufzusammeln. Ich habe eine nachahmende Bedingtheit von der Arbeit durchgeführt - oder nein, besser gesagt – von dem Leben des Baumes, seine Blätter, ohne einen Tag ausfallen zu lassen, fleißig zu blühen und zu verlieren.

Da im Frühling kaum Blätter runterfielen, gab ich mir umso mehr Mühe zu beobachten und in mein Tagebuch zu dokumentieren. Als der Dauerregen im Sommer begann, konnte ich nicht alle abgefallene Blätter aufheben, auch wenn ich um die 7 bis 8 Stunden daran gearbeitet hatte. Sobald die richtige Fallzeit der Blätter kam, saß ich fast den ganzen Tag auf der Straße, um die Blätter zu sammeln. Während dieser langen Zeit, wo ich die Blätter aufgesammelt hatte, dachte ich gründlich über die Beziehung und die Möglichkeit der Erweiterung zwischen dem Erfinden und der Arbeit nach.

Während meiner Arbeitszeit habe ich ganz natürlich das Kunstwerk „Die Ährenleserinnen“ von Millet und den Dokumentarfilm „Die Sammler und die Sammlerin“ von Agnès Varda nachgeschaut. Den einen Satz „jeden Tag die Blätter aufsammeln“ als Bedingung, konnte sich meine Arbeit weiterentwickeln. Varda zeigt mit ihrem Film einen tiefen Einblick in den Kapitalismus, seine Erzeugung von zurückgebliebenen Überresten und das Leben von den damaligen verschiedenen Arbeitern. Durch das Zeigen von Menschen, die weggeworfene essbare Lebensmittel auf den Straßen sammeln und durch das Zeigen von sich selbst als Filmemacherin, die Bilder auf den Straßen sammelt, versucht sie auch beide Positionen im gleichen Zusammenhang zu verstehen. Auch ich als Künstler habe die Handlung, Blätter aufzusammeln, zusammen mit der Begierde oder auch dem Willen nach einem Fortbestand des Lebens in Verbindung gebracht.

In der Ausstellung kann man ein Bild von mir erkennen, dass ich in Frankreich im Orsay-Museum aufgenommen habe. Ich bin damals extra nach Frankreich geflogen, um das Gemälde von Millet zu betrachten. Nachdem ich ein Bild von dem originalen Gemälde gemacht habe, habe ich mich in das Bild zusammengefügt und daraus ist das Bild entstanden. Der Titel lautet: „Die Ährenleserinnen und der Blätterleser“.

Mit der Zeit veränderte sich auch mein Lebensraum durch die Sammlung, sodass kaum Platz mehr im Raum zu finden war. Nachdem ich lange darüber nachgedachte habe, entschied ich mich dafür, jedes einzelne Blatt zu laminieren, bevor ich dann lange grübelte, wie sie am besten ausgestellt werden sollten. Letzten Endes schnitzte ich mir das Holz, um die eingeschweißten Blätter sozusagen wieder in das Brett einpflanzen zu können. Dafür bekam ich Inspiration von einem Saatbeet, das man für die Aussaat benötigt. Das Brett habe ich auch so gebastelt, damit keine weiteren Sorgen um genügend Platz oder um die Aufbewahrung gemacht werden mussten. Daher entstanden auch die vielen Platten, die jederzeit umgestellt werden konnten.

Aber auch ist es wichtig zu wissen, dass mein Werk keine endgültige Vervollständigung ist. Bei jeder Ausstellung muss ich mich hinknien und jedes einzelne Blatt wieder in die Holzplatte stecken. Diese Arbeit dauert wiederum viele Tage. Während dieser bemühten Arbeit wird man los von Raum und Zeit, sodass eine Art ritualische Bindung zwischen mir und dem Baum wieder spürbar wird. Durch das Projekt möchte ich versuchen, ob wir eine neue Realität bilden können: Variablen, die ineinanderfließen und sich wechselseitig beeinflussen.

(KR)『낙엽 줍는 남자(Blätterleser, 2015)』는 순환의 주기인 사계절 동안 꾸준히 한 나무를 관찰하고, 또 그 나무에서 떨어지는 모든 잎을 남김없이 수집하고자 했던 프로젝트이다. 이를 위해 내가 가장 먼저 고안한 제약은 하루도 거르지 않고 매일 착실하게 잎을 생산하고 떨구어 내는 나무의 노동을 그저 모방하는 것이었다. 창문 하나를 마주하고 서있는 나무가 온 사방에 잎을 떨구어 내면, 나는 그 잎들을 추적하여 내 방으로 가져왔다. 매일 반복되는 수행은 창작 행위와 노동 행위의 경계를 지워냈을 뿐만 아니라 나와 나무(타자)의 경계 그리고 공간과 시간의 경계도 애매모호하게 만들었다. 또한, 오랜 시간 허리를 굽혀 낙엽을 주으며 ‘지금 여기서 나를 이토록 움직이게 하는 힘은 무엇인가’에 대해 끊임없이 사유하도록 이끌었다. 일 년간의 수집 생활이 끝난 후에, 수집한 잎의 일부인 약 20,000여 장을 시간 순서대로 번호를 매겨가며 하나하나 손수 코팅(konservieren)하였고, 코팅한 잎들은 다시 나무에 켜켜이 꽂아 전시했다. 모든 작업 과정은 미리 계획된 것이 아니었다. 그저 매일 낙엽을 줍는다는 제약 하나에서 시작된 것이다.

(인터뷰)먼저 “낙엽 줍는 사람(Blätterleser)“이라는 작업을 소개할게요. 한 인간과 나무가 어떤 교감, 혹은 공명을 이뤄낼 수 있는지 실험한 작업인데요. 9년 전 제가 독일의 미대에 입학했을 때, 새로 이사한 집 창문을 통해 한 나무를 발견했습니다. 주변 나무들은 겨울을 맞아 모든 잎을 다 떨군 상태였지만, 유독 그 나무는 아직 잎을 달고 있었기에 제 시선을 사로잡을 수 있었어요. 당시에 저는 심리적으로나 물리적으로 고립된 상태에 있었는데, 제 공간을 일종의 사회문화적 유배지라고 망상하기도 했습니다. 자연스럽게 그 나무에게 이런저런 속내를 털어놓기 시작했고, 저는 어떤 대답도 하지 않고 오로지 자신의 일을 묵묵히 해나가는 나무의 노동에 매료되었습니다.

당시에 저는 창작의 압박에서 벗어나는 방법을 찾기 위해 고심을 했습니다. 그리고 동시에 일종의 죄책감을 덜기 위해 매일 무언가 할 일이 필요했습니다. 이듬해 봄이 되었을 때, 저는 그 나무가 잎을 피우고 모든 잎을 떨구어 내는 전 과정을 관찰-기록하며 그의 흔적을 추적-수집하는 일에 착수하게 되었습니다. 하루도 거르지 않고 매일 착실하게 잎을 생산하고 떨구어 내는 나무의 노동 아니 삶을 그저 모방하는 제약을 만든 것이지요.

봄에는 생각보다 많은 잎이 떨어지지 않아서 관찰하고 일지를 쓰는 일에 더 몰두했습니다. 여름 특히 장마가 시작되자 하루에 7~8시간씩 노동해도 떨어진 모든 잎을 줍기란 쉬운 일이 아니었습니다. 본격적으로 잎을 떨궈내기 시작했을 때에는 하루 종일 길에서 꿇어앉아 잎을 주웠습니다. 당시 같은 반 친구들과 교수님은 제 작업을 일종의 스스로 내린 벌(Strafarbeit)과 같은 개념으로 이해하기도 했습니다. 이 긴 시간 동안, 잎을 주우며 노동과 창작의 관계와 그 확장 가능성에 대해 생각하게 되었습니다.

작업 과정에서 자연스럽게 밀레의 이삭 줍는 여인과, 아녜스 바르다(Agnès Varda)의 이삭 줍는 여인들과 나 라는 다큐멘터리 영화를 레퍼런스로 삼게 되었습니다. 매일 잎을 줍는다 라는 한 문장의 제약을 통해 작업이 발전하게 된 것이지요. 바르다는 영화를 통해 자본주의의 잉여 생산과 노동자의 삶에 관해 깊은 통찰을 보여줍니다. 나아가 길에서 음식물을 줍는 사람들과 길에서 이미지를 수집하는 영화 창작가 자신을 같은 맥락에서 이해해보려 했어요. 저 또한 줍는 행위를 예술가로서 삶의 지속에 대한 욕망 혹은 의지와 관련된 것으로 생각했습니다.

이 사진은 제가 프랑스 오르세 미술관에 있는 밀레의 그림을 직접 보기 위해 여행을 떠났을 때 촬영한 영상의 스틸 이미지입니다. 저는 이 원본 그림을 직접 촬영한 후에 제가 낙엽을 줍는 사진과 합성하여 다음과 같은 유희적인 그림을 만들었습니다. 제목은 이삭 줍는 여인들과 낙엽 줍는 사람입니다.

일 년이라는 시간이 지나서야 비로소 작업의 최종 형태에 대해 고민하게 되었어요. 마침 제 생활공간도 이 수집 활동으로 인해 발 디딜 곳 없이 변해갔습니다. 보관과 저장법에 관한 고심 끝에 모든 잎을 코팅하기로 했습니다. 그리고 수많은 잎을 하나하나 코팅하며 이것들을 어떻게 전시할 수 있을까라는 질문에 답을 찾기 위해 또 오랜 시간을 보냈습니다. 저는 그 나무 앞에 이 잎들을 펼쳐 보이고 싶었으나, 현실적으로 불가능한 제약이 있었습니다. 결국 저는 나무를 깎아 잎을 다시 심는 행위에 주목했는데, 모내기 할 때 사용하는 모판에서 아이디어를 얻었습니다. 그리고 나무 판 또한 보관과 이동의 제약에서 최대한 구속받지 않게 만들고 싶었습니다. 그래서 여러 타일로 나누어서 조립 가능한 형태를 고안하게 된 것이에요. 최종적으로 작품이 완성되었을 때, 이런 생각을 했습니다. 이 형태를 미리 구상하거나 형태에 집착했다면 과연 이러한 결과물이 나올 수 있었을까 하고요.

그리고 무엇보다 중요한 부분은 작업이 완성된 형태가 아니라 점입니다. 따라서 매번 전시를 위해 설치 해야 하는데, 무릎을 꿇고 한 장 한 장 섬세하게 나무판에 꽂는 노동을 며칠에 걸쳐서 해야 합니다. 이 설치 과정에서 시공간을 초월하여 다시 한 번 나무와의 어떤 제의적 체험을 할 수 있게 됩니다. 저는 첫눈에 흔한 풍경에 섞여 있는 나무에게서 묘한 동질감을 느꼈습니다. 제가 사는 집 건물 바로 건너에 조그만 언덕이 있었는데 보행자들이 발견할 수는 없는 위치에 서 있습니다. 언덕의 비탈 중반쯤에 삐딱하게 심어져서 조금 위태로워 보였는데 그 때문에 저는 그 나무에게 더욱 더 제 자신을 투사했던 것 같습니다. 창문 하나를 마주하고 서있는 나무가 온 사방에 잎을 떨구어 내면, 나는 그 잎들을 추적하여 내 방으로 가져왔어요. 매일 반복되는 수행은 창작 행위와 노동 행위의 경계를 지워냈을 뿐만 아니라, 나와 나무(타자)의 경계, 그리고 공간과 시간의 경계도 애매모호하게 만들었지요.

Damals hatte ich mich auch sehr bemüht, von dem Druck über neue künstlerische Erschaffungen loszuwerden. Gleichzeitig brauchte dringend etwas, um mich von meinen Schuldgefühlen abzulenken. Bis zum Frühling das Jahr darauf hatte ich den gesamten Ablauf von dem Baum, wie er seine Blätter verliert und wieder Neue blüht, beobachtet und protokolliert, fing dann an, ihren Spuren nachzugehen und sie aufzusammeln. Ich habe eine nachahmende Bedingtheit von der Arbeit durchgeführt - oder nein, besser gesagt – von dem Leben des Baumes, seine Blätter, ohne einen Tag ausfallen zu lassen, fleißig zu blühen und zu verlieren.

Da im Frühling kaum Blätter runterfielen, gab ich mir umso mehr Mühe zu beobachten und in mein Tagebuch zu dokumentieren. Als der Dauerregen im Sommer begann, konnte ich nicht alle abgefallene Blätter aufheben, auch wenn ich um die 7 bis 8 Stunden daran gearbeitet hatte. Sobald die richtige Fallzeit der Blätter kam, saß ich fast den ganzen Tag auf der Straße, um die Blätter zu sammeln. Während dieser langen Zeit, wo ich die Blätter aufgesammelt hatte, dachte ich gründlich über die Beziehung und die Möglichkeit der Erweiterung zwischen dem Erfinden und der Arbeit nach.

Während meiner Arbeitszeit habe ich ganz natürlich das Kunstwerk „Die Ährenleserinnen“ von Millet und den Dokumentarfilm „Die Sammler und die Sammlerin“ von Agnès Varda nachgeschaut. Den einen Satz „jeden Tag die Blätter aufsammeln“ als Bedingung, konnte sich meine Arbeit weiterentwickeln. Varda zeigt mit ihrem Film einen tiefen Einblick in den Kapitalismus, seine Erzeugung von zurückgebliebenen Überresten und das Leben von den damaligen verschiedenen Arbeitern. Durch das Zeigen von Menschen, die weggeworfene essbare Lebensmittel auf den Straßen sammeln und durch das Zeigen von sich selbst als Filmemacherin, die Bilder auf den Straßen sammelt, versucht sie auch beide Positionen im gleichen Zusammenhang zu verstehen. Auch ich als Künstler habe die Handlung, Blätter aufzusammeln, zusammen mit der Begierde oder auch dem Willen nach einem Fortbestand des Lebens in Verbindung gebracht.

In der Ausstellung kann man ein Bild von mir erkennen, dass ich in Frankreich im Orsay-Museum aufgenommen habe. Ich bin damals extra nach Frankreich geflogen, um das Gemälde von Millet zu betrachten. Nachdem ich ein Bild von dem originalen Gemälde gemacht habe, habe ich mich in das Bild zusammengefügt und daraus ist das Bild entstanden. Der Titel lautet: „Die Ährenleserinnen und der Blätterleser“.

Mit der Zeit veränderte sich auch mein Lebensraum durch die Sammlung, sodass kaum Platz mehr im Raum zu finden war. Nachdem ich lange darüber nachgedachte habe, entschied ich mich dafür, jedes einzelne Blatt zu laminieren, bevor ich dann lange grübelte, wie sie am besten ausgestellt werden sollten. Letzten Endes schnitzte ich mir das Holz, um die eingeschweißten Blätter sozusagen wieder in das Brett einpflanzen zu können. Dafür bekam ich Inspiration von einem Saatbeet, das man für die Aussaat benötigt. Das Brett habe ich auch so gebastelt, damit keine weiteren Sorgen um genügend Platz oder um die Aufbewahrung gemacht werden mussten. Daher entstanden auch die vielen Platten, die jederzeit umgestellt werden konnten.

Aber auch ist es wichtig zu wissen, dass mein Werk keine endgültige Vervollständigung ist. Bei jeder Ausstellung muss ich mich hinknien und jedes einzelne Blatt wieder in die Holzplatte stecken. Diese Arbeit dauert wiederum viele Tage. Während dieser bemühten Arbeit wird man los von Raum und Zeit, sodass eine Art ritualische Bindung zwischen mir und dem Baum wieder spürbar wird. Durch das Projekt möchte ich versuchen, ob wir eine neue Realität bilden können: Variablen, die ineinanderfließen und sich wechselseitig beeinflussen.

(KR)『낙엽 줍는 남자(Blätterleser, 2015)』는 순환의 주기인 사계절 동안 꾸준히 한 나무를 관찰하고, 또 그 나무에서 떨어지는 모든 잎을 남김없이 수집하고자 했던 프로젝트이다. 이를 위해 내가 가장 먼저 고안한 제약은 하루도 거르지 않고 매일 착실하게 잎을 생산하고 떨구어 내는 나무의 노동을 그저 모방하는 것이었다. 창문 하나를 마주하고 서있는 나무가 온 사방에 잎을 떨구어 내면, 나는 그 잎들을 추적하여 내 방으로 가져왔다. 매일 반복되는 수행은 창작 행위와 노동 행위의 경계를 지워냈을 뿐만 아니라 나와 나무(타자)의 경계 그리고 공간과 시간의 경계도 애매모호하게 만들었다. 또한, 오랜 시간 허리를 굽혀 낙엽을 주으며 ‘지금 여기서 나를 이토록 움직이게 하는 힘은 무엇인가’에 대해 끊임없이 사유하도록 이끌었다. 일 년간의 수집 생활이 끝난 후에, 수집한 잎의 일부인 약 20,000여 장을 시간 순서대로 번호를 매겨가며 하나하나 손수 코팅(konservieren)하였고, 코팅한 잎들은 다시 나무에 켜켜이 꽂아 전시했다. 모든 작업 과정은 미리 계획된 것이 아니었다. 그저 매일 낙엽을 줍는다는 제약 하나에서 시작된 것이다.

(인터뷰)먼저 “낙엽 줍는 사람(Blätterleser)“이라는 작업을 소개할게요. 한 인간과 나무가 어떤 교감, 혹은 공명을 이뤄낼 수 있는지 실험한 작업인데요. 9년 전 제가 독일의 미대에 입학했을 때, 새로 이사한 집 창문을 통해 한 나무를 발견했습니다. 주변 나무들은 겨울을 맞아 모든 잎을 다 떨군 상태였지만, 유독 그 나무는 아직 잎을 달고 있었기에 제 시선을 사로잡을 수 있었어요. 당시에 저는 심리적으로나 물리적으로 고립된 상태에 있었는데, 제 공간을 일종의 사회문화적 유배지라고 망상하기도 했습니다. 자연스럽게 그 나무에게 이런저런 속내를 털어놓기 시작했고, 저는 어떤 대답도 하지 않고 오로지 자신의 일을 묵묵히 해나가는 나무의 노동에 매료되었습니다.

당시에 저는 창작의 압박에서 벗어나는 방법을 찾기 위해 고심을 했습니다. 그리고 동시에 일종의 죄책감을 덜기 위해 매일 무언가 할 일이 필요했습니다. 이듬해 봄이 되었을 때, 저는 그 나무가 잎을 피우고 모든 잎을 떨구어 내는 전 과정을 관찰-기록하며 그의 흔적을 추적-수집하는 일에 착수하게 되었습니다. 하루도 거르지 않고 매일 착실하게 잎을 생산하고 떨구어 내는 나무의 노동 아니 삶을 그저 모방하는 제약을 만든 것이지요.

봄에는 생각보다 많은 잎이 떨어지지 않아서 관찰하고 일지를 쓰는 일에 더 몰두했습니다. 여름 특히 장마가 시작되자 하루에 7~8시간씩 노동해도 떨어진 모든 잎을 줍기란 쉬운 일이 아니었습니다. 본격적으로 잎을 떨궈내기 시작했을 때에는 하루 종일 길에서 꿇어앉아 잎을 주웠습니다. 당시 같은 반 친구들과 교수님은 제 작업을 일종의 스스로 내린 벌(Strafarbeit)과 같은 개념으로 이해하기도 했습니다. 이 긴 시간 동안, 잎을 주우며 노동과 창작의 관계와 그 확장 가능성에 대해 생각하게 되었습니다.

작업 과정에서 자연스럽게 밀레의 이삭 줍는 여인과, 아녜스 바르다(Agnès Varda)의 이삭 줍는 여인들과 나 라는 다큐멘터리 영화를 레퍼런스로 삼게 되었습니다. 매일 잎을 줍는다 라는 한 문장의 제약을 통해 작업이 발전하게 된 것이지요. 바르다는 영화를 통해 자본주의의 잉여 생산과 노동자의 삶에 관해 깊은 통찰을 보여줍니다. 나아가 길에서 음식물을 줍는 사람들과 길에서 이미지를 수집하는 영화 창작가 자신을 같은 맥락에서 이해해보려 했어요. 저 또한 줍는 행위를 예술가로서 삶의 지속에 대한 욕망 혹은 의지와 관련된 것으로 생각했습니다.

이 사진은 제가 프랑스 오르세 미술관에 있는 밀레의 그림을 직접 보기 위해 여행을 떠났을 때 촬영한 영상의 스틸 이미지입니다. 저는 이 원본 그림을 직접 촬영한 후에 제가 낙엽을 줍는 사진과 합성하여 다음과 같은 유희적인 그림을 만들었습니다. 제목은 이삭 줍는 여인들과 낙엽 줍는 사람입니다.

일 년이라는 시간이 지나서야 비로소 작업의 최종 형태에 대해 고민하게 되었어요. 마침 제 생활공간도 이 수집 활동으로 인해 발 디딜 곳 없이 변해갔습니다. 보관과 저장법에 관한 고심 끝에 모든 잎을 코팅하기로 했습니다. 그리고 수많은 잎을 하나하나 코팅하며 이것들을 어떻게 전시할 수 있을까라는 질문에 답을 찾기 위해 또 오랜 시간을 보냈습니다. 저는 그 나무 앞에 이 잎들을 펼쳐 보이고 싶었으나, 현실적으로 불가능한 제약이 있었습니다. 결국 저는 나무를 깎아 잎을 다시 심는 행위에 주목했는데, 모내기 할 때 사용하는 모판에서 아이디어를 얻었습니다. 그리고 나무 판 또한 보관과 이동의 제약에서 최대한 구속받지 않게 만들고 싶었습니다. 그래서 여러 타일로 나누어서 조립 가능한 형태를 고안하게 된 것이에요. 최종적으로 작품이 완성되었을 때, 이런 생각을 했습니다. 이 형태를 미리 구상하거나 형태에 집착했다면 과연 이러한 결과물이 나올 수 있었을까 하고요.

그리고 무엇보다 중요한 부분은 작업이 완성된 형태가 아니라 점입니다. 따라서 매번 전시를 위해 설치 해야 하는데, 무릎을 꿇고 한 장 한 장 섬세하게 나무판에 꽂는 노동을 며칠에 걸쳐서 해야 합니다. 이 설치 과정에서 시공간을 초월하여 다시 한 번 나무와의 어떤 제의적 체험을 할 수 있게 됩니다. 저는 첫눈에 흔한 풍경에 섞여 있는 나무에게서 묘한 동질감을 느꼈습니다. 제가 사는 집 건물 바로 건너에 조그만 언덕이 있었는데 보행자들이 발견할 수는 없는 위치에 서 있습니다. 언덕의 비탈 중반쯤에 삐딱하게 심어져서 조금 위태로워 보였는데 그 때문에 저는 그 나무에게 더욱 더 제 자신을 투사했던 것 같습니다. 창문 하나를 마주하고 서있는 나무가 온 사방에 잎을 떨구어 내면, 나는 그 잎들을 추적하여 내 방으로 가져왔어요. 매일 반복되는 수행은 창작 행위와 노동 행위의 경계를 지워냈을 뿐만 아니라, 나와 나무(타자)의 경계, 그리고 공간과 시간의 경계도 애매모호하게 만들었지요.